동향분석

Home > 뉴스브리핑센터 > 동향분석| 고쳐 쓰자, 과학용어: '게놈'은 '유전체'로, '아밀라아제'는 '아밀레이스'로 |

|

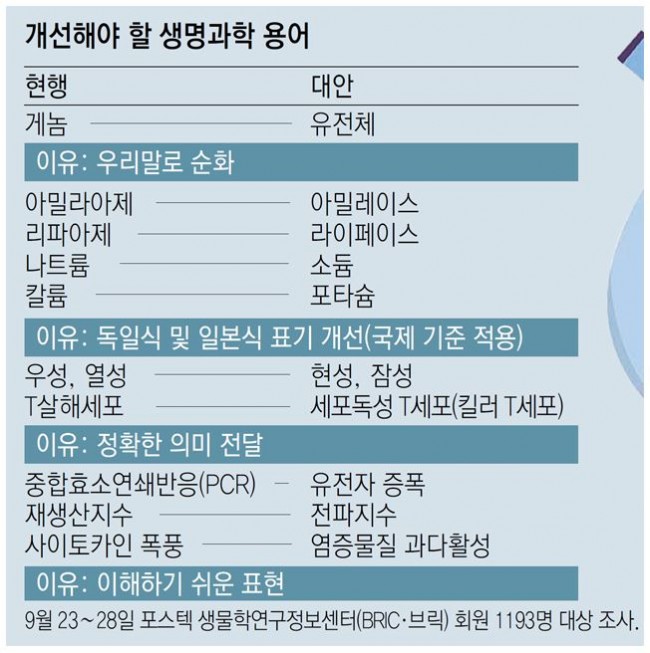

포스텍 생물학연구정보센터(BRIC) 1193명 조사 '아밀라아제' '리파아제'는 일본식 표기 잔재, 과학자들도 학계마다 표기법 달라 혼용 “게놈(genome·유전체)이라고 말하면 영어권 과학자들은 못 알아듣습니다.” “뼈모세포는 한글인 ‘뼈’와 한자인 ‘모(母)’가 합쳐진 국적 불명의 단어입니다. 뼈생성세포로 부르는 게 더 적합합니다.” 동아사이언스와 국어문화원연합회는 이달 9일 한글날을 맞아 쉬운 의과학용어 찾아쓰기 캠페인의 일환으로 포스텍 생물학연구정보센터(BRIC 브릭)의 도움을 받아 학계와 일반에서 통용되는 생명과학 용어 가운데 개선이 시급한 사례를 조사했다. 브릭은 국내 최대 생명과학자와 의학자들로 이뤄진 온라인 커뮤니티로 2005년 황우석 사태 폭로의 진원지로도 유명하다. 지난 9월 23일부터 28일까지 브릭 회원들을 대상으로 진행된 온라인 설문에는 모두 1193명이 참여했다.

● '게놈'보다 '유전체'가 적절

이번 조사에서 생명과학자들과 관련 종사자들은 흔히 과학서적이나 미디어에서 흔히 볼 수 있는 생명과학 용어인 '게놈'을 가장 바꿔야할 단어로 지목했다. 게놈은 유전자(gene)와 염색체(chromosome)를 뜻하는 영어 단어 두 개를 합친 말이다. 1990년 미국립보건원(NIH)을 중심으로 과학자들은 인간의 DNA에 있는 30억개에 이르는 염기쌍을 모두 읽어 유전자 지도를 그리는 ‘인간게놈프로젝트(HGP)’에 착수했다. 1953년 DNA 이중나선 구조를 발견한 제임스 왓슨이 프로젝트를 이끈 점도 화제였지만 인체를 세포보다 작은 DNA 수준에서 분석하는 첫 시도라는 점에서 생명과학 연구에서는 획기적인 사건이었다. 이는 국내에서도 게놈이라는 단어가 대중적으로 알려지는 계기가 됐다. 동아일보도 1991년 12월 29일자에 ‘인조인간 등장 멀지 않다’라는 제목의 기사에서 ‘인간유전자 지도작성계획(인간게놈사업)에 심혈을 기울이고 있다’며 게놈이라는 단어를 처음 썼다. 하지만 응답자들은 게놈보다 ‘유전체’라는 단어가 더 적합하다는 의견이 많았다. 한 응답자는 “게놈은 독일(Germany)을 ‘저머니’가 아니라 ‘게르마니’라고 부르는 것과 같다”며 “게놈 대신 우리말인 유전체를 사용할 필요가 있다”고 말했다.

● '아밀라아제', '리파아제'는 일본식 표기 잔재 일부 단어에 남아있는 일본식 잔재도 서둘러 없애야 한다는 지적도 나왔다. 가령 효소인 아밀라아제(amylase)와 리파아제(lypase)는 독일어 발음을 따른 표기인데, 일제강점기 일본 교과서를 통해 들어와 지금껏 사용되고 있다는 것이다. 이는 현재 중·고등학교 교과서 표기와도 달라 혼란을 일으킨다. 교과서 편집 지침인 교육부 편수자료에 따르면 2015 개정 교육과정에 따라 현행 교과서에는 아밀레이스와 라이페이스로 쓰고 있다. 무엇보다 화학계와 생명과학계는 이미 새로운 표기법을 쓰는 반면 식품과 환경 분야 등 일부 응용분야의 학계에선 옛 발음을 따라하고 있어 과학기술계 내에서도 용어가 통일되지 않는 등 심각한 문제를 낳고 있다. 한 응답자는 “과학 용어는 공용어인 영어를 기준으로 표기하는 추세인 만큼 아밀레이스, 라이페이스로 부르는 게 적합하다”고 밝혔다. 표기법이 개정됐는데도 여전히 혼용되는 단어는 더 있다. 화학 원소가 대표적이다. 2005년 국가기술표준원은 독일어 및 일본어 식으로 사용해온 화학 용어를 국제기준에 맞는 표기법으로 고치고 KS규격으로 제정했다. 이에 따라 요오드(I)는 아이오딘으로, 게르마늄(Ge)은 저마늄으로, 나트륨(Na)과 칼륨(K)은 각각 소듐과 포타슘으로 써야 한다. 이덕환 서강대 화학과·과학커뮤니케이션학과 명예교수는 “미국과 옛 소련이 1960년대 냉전 당시 104번과 105번 원소를 각자 원하는 이름으로 불러 극심한 혼란을 초래한 이후 지금은 국제순수·응용화학연합(IUPAC)의 원소 명명 절차에 따라 정해진 이름으로 부르는 게 국제적인 기준이 됐다”며 “원소를 포함해 과학 용어는 과학자들의 전유물이 아니라 대중과 소통할 수 있는 수단인 만큼 통일된 단어를 사용하는 게 중요하다”고 강조했다.

● '우성-열성' 대신 '잠성-현성'으로 표기 비유나 번역 과정에서 오해를 낳는 단어들도 있다. 가령 유전자에서 특정 염기를 잘라내고 원하는 유전자로 교체하는 기술은 흔히 ‘유전자 가위’로 불리는데, 이 때문에 실제로 유전자를 자르는 가위가 있다고 받아들여지는 경우가 있다. 또 우성과 열성은 유전학적으로는 겉으로 드러나는 성질과 감춰질 수 있는 성질을 뜻하지만, ‘우열’이라는 단어가 일반적으로 잘하고 못하는 정도를 나타내는 단어로 쓰이면서 잘못 이해되기도 한다. 한 응답자는 “일본 유전학계는 우성과 열성 대신 각각 현성(顯性·잡종 제1대에서 반드시 겉으로 나타나는 형질)과 잠성(潛性·잡종 제1대에는 나타나지 않는 형질)으로 쓰기로 했다”고 말했다. 외부 자극에 신체 기관이 반응하는 정도를 나타내는 학술 용어인 ‘센서티비티(sensitivity)’가 ‘감수성’으로 직역돼 감상적인 단어로 뜻이 잘못 전달되거나, 인슐린에 대한 체내 반응이 정상보다 떨어지는 경우를 나타내는 ‘인슐린 저항성’도 인슐린이 스스로 저항하는 것처럼 받아들여질 수 있다는 지적도 나왔다. 또 인체 면역세포의 한 종류인 T 살해 세포(killer cell)도 T세포를 죽인다는 뜻으로 오해받기 쉬운 만큼 ‘세포독성 T세포’나 ‘킬러 T세포’로 쓰는 게 적절하다는 의견도 나왔다. ● '중합효소연쇄반응'보다 '유전자 증폭'이 이해 잘 돼 응답자들은 과학 용어가 제대로 사용되기 위해서는 어려운 용어를 풀어쓰는 것도 한 가지 방법이라고 제안했다. 최근 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 많이 등장하는 PCR의 경우 영어를 직역해 ‘중합효소연쇄반응’이라고 표기하는데, ‘유전자 증폭’처럼 이해하기 쉬운 단어로 바꾸자는 것이다. 감염 환자 한 명이 감염시키는 사람 수를 뜻하는 재생산지수(reproduction number)도 ‘전파지수’로 바꾼다거나, ‘사이토카인 폭풍’ 대신 ‘염증물질 과다활성’으로 표기하자는 의견도 나왔다. 이 교수는 “세계적으로 ‘코비드(COVID)-19’라고 명명하는데, 한국에서만 ‘코로나19’라는 명칭을 쓴다”며 “용어를 새롭게 정할 때는 미래 세대에도 영향을 미친다는 점을 고려해 국제적인 흐름을 따를 필요도 있다”고 말했다.

출처: 동아사이언스 http://dongascience.donga.com/news.php?idx=40500 |